【再チャレンジ】空芯菜を水耕栽培で再生して増やしてみた

前回、空芯菜が病気にかかってしまいファイルボックス水耕栽培が断念となった。しかし、夏の終わりはまだ先なので、再び空芯菜の再生栽培にチャレンジしてみた。今回もスーパーで購入した空芯菜を元に、水耕栽培で増やしていく。

前回の記事はこちら

水耕栽培スタート

0日目 (8/17) スーパーで空芯菜を購入

空芯菜の水耕栽培、第2段のスタートだ。まずは、スーパーで状態の良い空芯菜を購入。西友で177円。

葉の状態が良いものをいくつか選ぶ。少しだけ葉を残した状態で茎をカットし、水に浸す。残りの空芯菜は炒め物にして美味しくいただいた。

これで空芯菜の準備は完了。発根するまで毎日水を変えながら待つだけだ。

2日目 (8/19) ファイルボックス水耕栽培装置に定植

水につけてから二日ほどで発根したので、ファイルボックス水耕栽培装置へ定植していく。今回はファイルボックスを2つ使って、合計7株の空芯菜を育てていく。

また、前回の失敗から学び、病害虫を避けるための虫除けネットをかぶせることにした。ハンガーを支柱にして、ファイルボックスへ取り付けた。ちなみに、下の写真の右2つのファイルボックスでは、パクチー・春菊・バジル・大葉を育てている。

ファイルボックス水耕栽培装置の作り方は前回の記事を参考に

水耕栽培の液肥

液肥は前回と同様、ハイポネックスを1000倍に薄めたものを使っていく。

エアレーションの導入

今回は空芯菜ファイルボックスの片方に、エアレーションをしてみた。根は呼吸するため酸素が必要だから、水に空気を入れることで成長が促進されるのだとか。

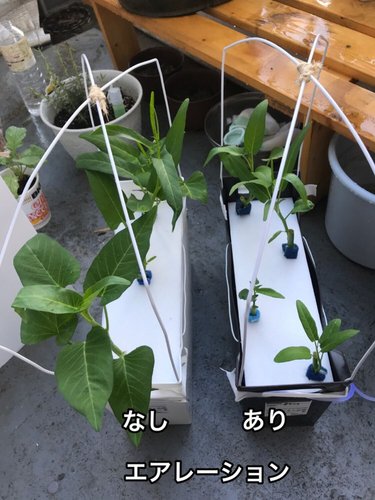

10日目 (8/27) 成長に差がでる

エアレーションをしている方としていない方で、かなり成長に差がでてきた。左がエアレーションなし、右がありの空芯菜だが、葉っぱの大きさで成長の差が一目瞭然だろう。

さらに根を観察すると、それぞれで状態がだいぶ違う。

エアレーションをした方が、生育が早いと言われているが、この結果はなぜだろう。考えてみたところ、気になる点が浮かんだ。

- エアレーションなしでは、根がキレイな網目状になっている

- エアレーションありでは、根がからまっている

この違いはエアレーションによる水の流れが原因ではないだろうか?つまりエアレーションの勢いが強すぎるのかもしれない。

なので、エアレーションで送る空気量を減らして様子をみてみる。

12日目 (8/29) 葉に異変

空芯菜の葉に斑点があらわれ始めた。まさか、摘み取った時の切り口から病気に感染してしまったのだろうか。

14日目 (8/31) 葉が枯れ、根が緑化

空芯菜の葉の斑点が広がり、枯れ始めた。他の植物へ病気を移さないよう、枯れた葉をすべて摘み取った。脇芽の新芽はキレイなので回復を期待しよう。

根を確認すると、緑化が進んでいた。また、根元から脇芽が伸びている。

おそらく、外の光がファイルボックスの中まで届いているからだ。アルミシートを貼って、遮光をした。

空芯菜の収穫

31日目 (9/17) ツルを巻く

その後、斑点の症状はとまった。また、下の写真のようにツルを伸ばし始めた。そもそも空芯菜は、サツマイモと同じ仲間のツル性の植物である。

41日目 (9/27) 摘み取り収穫

秋になって涼しくなったからか、いまいち成長が遅い。少ない量だが、固くなってしまう前に、若葉を摘み取り収穫することにした。

69日目 (10/25) 摘み取り収穫

1か月近く放置してしまった。お互いツルを巻きあっている状態。

ハサミでカットして収穫。食べ応えある量のクウシンサイを収穫できた。

エアレーションしていた方は相変わらず根がキレイ。一方でエアレーションなしの根は少し黒ずんでいる。

空芯菜炒め

収穫した空芯菜は炒め物めにする。「空芯菜炒め」の作り方はこちら。

- フライパンにラードを入れ、にんにく・鷹の爪・ホアジャオを弱火でじっくり炒める

- 空芯菜を食べやすい大きさにカットし、❶へ入れ、強火で炒める

- しんなりしたらウェイパーを入れ、醤油小さじ1と黒胡椒をふりかけて完成

大量の空芯菜も、炒めものにすればペロリと食べられる。

冬も間近だがまだまだ育てられそうな感じなので、また水耕栽培で放置しておく。

91日目 (11/16) 栽培終了

11月になり最低気温が10度を下回るようになった。また、太陽の高さが低くなり、ベランダへ直射日光が当たらなくなった。そのためか、葉っぱが黄色くなり枯れ始めた。これ以上の収穫は期待できないので、空芯菜の栽培をここで終了する。

ちなみに、エアレーションしていた方は最後まで根が白くキレイだった。しかし、エアレーションを入れることによる効果はイマイチ分からなかった。

空芯菜の再生栽培をやってみて、なかなか楽しいものだった。しかし、もっと日当たりの良い環境であれば、空芯菜の多収ができたはず。また機会があれば、空芯菜を育てようと思う。お疲れ様、空芯菜!